Introduzione

Negli ultimi anni la psicoterapia ha assistito a un rinnovato interesse per il ruolo del corpo nel trattamento della sofferenza mentale. In particolare, sta emergendo la tesi che il corpo non sia solo un recettore passivo di stimoli e stress, ma funzioni anche come un predittore attivo degli stati interni. In altre parole, l’organismo anticipa e interpreta continuamente le sensazioni corporee, influenzando emozioni e reazioni prima ancora che ne siamo consapevoli. Questa prospettiva innovativa, basata su ricerche di neurofisiologia e psicologia cognitiva, suggerisce che intervenire sulle previsioni sensomotorie del corpo – ovvero sulle anticipazioni inconsce di pericolo o sicurezza – possa ridurre gli stati di allarme e iperarousal in modo più efficace rispetto alla sola psicoeducazione o agli interventi puramente cognitivi.

La psicoeducazione, ovvero fornire al/alla paziente informazioni razionali sui propri sintomi (per esempio spiegare le reazioni di “attacco o fuga” in caso di trauma), è sicuramente utile. Tuttavia, da sola potrebbe non essere sufficiente a calmare un sistema nervoso iperattivato. Molte persone in terapia riportano infatti di “sapere” razionalmente che certi stimoli non sono pericolosi, ma di continuare a sentire nel corpo una risposta d’allarme incontrollabile. Ciò accade perché il corpo, tramite processi neurofisiologici automatici, anticipa il pericolo indipendentemente dalla mente cognitiva. Ad esempio, il cervello emotivo formula continuamente previsioni sullo stato interno: le sensazioni interocettive (come il battito cardiaco accelerato) non sono percepite in modo oggettivo, ma in gran parte attraverso il filtro di aspettative e predizioni limbiche su cosa sta accadendo nel corpo. Se le predizioni del corpo rimangono orientate alla minaccia, l’organismo continuerà a reagire con ansia e ipervigilanza anche in assenza di un pericolo reale.

Questa comprensione ha portato allo sviluppo di approcci “bottom-up” (dal basso verso l’alto) in psicoterapia, in aggiunta ai classici approcci “top-down” (dall’alto verso il basso). Nei metodi top-down – come la terapia cognitivo-comportamentale tradizionale – si lavora sulle interpretazioni e sui pensieri della persona, cercando di insegnare un nuovo modo di gestire l’esperienza tramite la comprensione razionale e la ristrutturazione cognitiva. Ciò può ridurre i sintomi in molti casi, ma non in tutti. In situazioni di trauma complesso, ad esempio, il funzionamento cognitivo stesso può risultare compromesso dall’elevata attivazione emotiva e fisiologica, rendendo difficili l’accesso e l’utilizzo delle sole strategie razionali. Inoltre, esposizioni dirette al ricordo traumatico (tipiche di alcuni approcci comportamentali) spesso comportano alti tassi di abbandono della terapia a causa della natura dolorosa e attivante di queste tecniche. Al contrario, gli approcci bottom-up mirano a cambiare la risposta dell’organismo iniziando proprio dal corpo: agendo cioè sui processi neurofisiologici di base (movimenti, posture, ritmo respiratorio, sensazioni viscerali) e sulle memorie corporee implicite, per poi influenzare positivamente gli stati emotivi e mentali superiori. In sintesi, mentre l’approccio top-down cerca di “calmare la mente per calmare il corpo”, l’approccio bottom-up cerca di calmare il corpo per calmare la mente. Entrambe le strategie sono importanti e complementari, ma le scoperte recenti indicano che molto del nostro benessere emotivo dipende da segnali corporei di sicurezza.

Questa evoluzione teorica è supportata da evidenze sempre più solide. Ad esempio, uno studio neuroscientifico ha proposto il modello “Embodied Predictive Interoception” secondo cui le esperienze corporee (come le emozioni) riflettono principalmente le previsioni che il cervello genera sullo stato interno atteso, più che le sensazioni grezze stesse. Quando tali previsioni interocettive risultano errate o esagerate (come nel disturbo d’ansia o nel disturbo post-traumatico da stress), l’organismo risponde con allarme persistente anche in contesti sicuri. Intervenire a questo livello – correggendo le aspettative corporee di pericolo – può ridurre drasticamente l’iperattivazione. In ambito clinico, ciò si traduce nel lavorare direttamente con il corpo in terapia: insegnare al sistema nervoso a riconoscere nuovi segnali di sicurezza, a “disimparare” l’allarme continuo e a tollerare le sensazioni interne senza andare in panico.

Il concetto che “il corpo tiene il conto” delle esperienze emotive è stato reso popolare dal lavoro di Bessel van der Kolk e di altri esperti di trauma. Van der Kolk osserva che le persone traumatizzate spesso “si sentono cronicamente insicure dentro il proprio corpo”, come se “il passato fosse vivo sotto forma di un incessante disagio viscerale”. In un simile stato, anche spiegazioni rassicuranti o ragionamenti logici (per quanto utili) possono non bastare: il corpo continua a inviare segnali di allarme che sovrastano la comprensione cognitiva. Ecco perché gli interventi psicocorporei – focalizzati sul ripristinare un senso di sicurezza a livello somatico – stanno diventando strumenti indispensabili per i/le professionisti/e della salute mentale. Essi aiutano le persone a “sentirsi di nuovo al sicuro nel proprio corpo”, requisito fondamentale per qualsiasi cambiamento psicologico profondo.

In questo articolo forniremo un panorama completo degli orientamenti psicocorporei sviluppati o consolidati nell’ultimo decennio, con particolare attenzione al modo in cui ciascun approccio contribuisce a regolare le risposte d’allarme attraverso il corpo. Esploreremo la Teoria Polivagale, la Psicoterapia Sensomotoria, la prospettiva della Embodied Cognition (cognizione incarnata), l’Ecopsicologia somatica, e altre metodologie rilevanti. Per ognuno di questi modelli descriveremo i princìpi teorici, le tecniche applicative e le evidenze scientifiche disponibili, utilizzando un linguaggio accessibile ma rigoroso, adatto a professioniste e professionisti della salute mentale. Attraverso esempi pratici illustreremo come intervenire sulle previsioni sensomotorie del corpo – e non solo sui pensieri – possa ridurre gli stati di allarme in modo efficace. Infine, discuteremo le implicazioni cliniche trasversali e le conclusioni che possiamo trarre da questa convergenza tra neuroscienze e pratica psicoterapeutica.

Contesto Teorico

Per contestualizzare gli sviluppi recenti, è utile ricordare brevemente come il corpo sia stato considerato nella storia della psicoterapia. Già a metà del Novecento pionieri come Wilhelm Reich sottolineavano l’unità di mente e corpo, parlando di “corazza caratteriale” e tensioni muscolari croniche come espressione di conflitti emotivi. Negli anni successivi sono nati vari approcci psicocorporei (Bioenergetica di Alexander Lowen, Gestalt a orientamento corporeo, metodi come il Focusing di Gendlin, l’Hakomi di Ron Kurtz, ecc.), ma per molto tempo questi approcci sono rimasti ai margini rispetto alle terapie verbali tradizionali. La psicoterapia mainstream si è storicamente focalizzata sul linguaggio, sulla cognizione e sulla relazione intrapsichica, relegando il corpo a semplice contenitore biologico o a fonte di sintomi psicosomatici, più che al ruolo di protagonista attivo nei processi psicologici.

Negli ultimi dieci anni, tuttavia, abbiamo assistito a una convergenza multidisciplinare senza precedenti: le neuroscienze affettive, la teoria dell’attaccamento, la psicologia evolutiva e la scienza cognitiva incarnata hanno tutte evidenziato come mente e corpo siano intimamente interconnessi. Non solo: l’organismo corporeo contribuisce attivamente a plasmare l’esperienza emotiva e cognitiva. Il concetto di “cognizione incarnata” (embodied cognition) in particolare ha guadagnato terreno: esso afferma che i processi mentali superiori (pensieri, ricordi, decisioni) dipendono dagli stati del corpo, dalle posture, dalle azioni e dal contesto ambientalel. In quest’ottica, non esiste una mente isolata dal corpo: ogni pensiero è anche un atto corporeo, e ogni emozione ha correlati somatici misurabili (frequenza cardiaca, tensione muscolare, variazioni ormonali, ecc.).

Questa visione olistica ha profonde implicazioni terapeutiche. Significa, ad esempio, che modificando intenzionalmente l’atteggiamento corporeo di una persona si possono indurre cambiamenti nel suo stato mentale. Studi sperimentali hanno confermato elementi di questa intuizione: adottare una postura eretta (schiena dritta, spalle aperte) migliora l’umore e l’energia anche in individui con sintomi depressivi, riducendo la fatica e il focus negativo su di sé. Allo stesso modo, esercizi di respirazione lenta e profonda attivano la risposta parasimpatica (rilassante) e possono alleviare significativamente l’ansia acuta in pochi minuti. Fino a pochi anni fa, tali interventi corporei erano considerati “strategie di gestione” secondarie rispetto al lavoro psicologico “vero e proprio”. Oggi sappiamo che sono essi stessi lavoro psicologico, perché agiscono sui circuiti neurali che generano le emozioni e le interpretazioni di pericolo/sicurezza. Ad esempio, la Teoria Polivagale di Stephen Porges – di cui parleremo a breve – spiega che il sentirsi al sicuro o minacciati dipende dallo stato del nostro sistema nervoso autonomo, il quale a sua volta risponde a segnali corporei (come il ritmo cardiaco, la prosodia della voce, l’espressione facciale propria e altrui) in maniera automatica. In pratica, lo stato fisiologico crea il nostro stato emotivo: se il corpo è in modalità difensiva, la mente sarà allarmata e ipervigile; se il corpo entra in modalità di sicurezza (rilassamento, coinvolgimento sociale), la mente potrà calmarsi e aprirsi all’apprendimento e alla relazione.

Un altro concetto chiave emerso dal contesto teorico recente è la neurocezione, introdotto da Porges. La neurocezione indica la capacità neurale di valutare costantemente il rischio e la sicurezza nell’ambiente (esterno e interno) senza coinvolgimento della coscienza. È un meccanismo istintivo: il nostro cervello “antico” distingue automaticamente se le stimolazioni sono sicure o minacciose, in base a subtle segnali come un rumore improvviso, uno sguardo duro di un interlocutore, oppure una sensazione viscerale sgradevole. Sulla base di questa valutazione inconscia – la neurocezione appunto – il sistema nervoso attiva reazioni di difesa (attacco/fuga o congelamento) oppure permette reazioni di apertura e connessione sociale. Importante, la neurocezione può essere inaccurata: ad esempio in chi ha un trauma, il sistema nervoso può etichettare come pericolosi anche contesti oggettivamente sicuri (una stanza chiusa può scatenare panico in qualcuno con trauma di intrappolamento, a causa di una neurocezione distorta). Ciò genera quelle risposte di allarme “a vuoto” che tanto spesso vediamo nei disturbi d’ansia e nel PTSD. La buona notizia è che la neurocezione può essere ricalibrata: attraverso nuove esperienze corporee di sicurezza, il cervello può imparare a non attivare costantemente l’allarme. Per esempio, esercizi terapeutici di co-regolazione (come il contatto visivo rassicurante, un tono di voce calmante, un tocco leggero e consensuale sulla spalla) possono indurre una “neurocezione di sicurezza” nell’organismo, segnalando al sistema nervoso autonomo che non c’è bisogno di difendersi. Questo spegne gradualmente le reazioni di difesa automatica e permette di uscire dallo stato di minaccia cronica.

In sintesi, il contesto teorico odierno vede un incontro tra scienza del cervello e saggezza del corpo: si riconosce che per aiutare davvero le persone a superare traumi, ansie croniche e altre difficoltà, la terapia deve rivolgersi non solo ai pensieri e alle narrazioni, ma anche al linguaggio silenzioso del sistema nervoso. L’idea del corpo come predittore sottolinea che spesso il corpo “decide” come ci sentiremo ancor prima che ce ne rendiamo conto mentalmente. Dunque, un intervento efficace deve includere metodi per modificare quelle “decisioni” corporee – ad esempio insegnando al corpo nuovi modi di rispondere alle sensazioni interne – così da ridurre l’allarme alla fonte. Nei paragrafi seguenti esamineremo i principali orientamenti psicoterapeutici che applicano questi principi, emersi o consolidatisi nell’ultimo decennio.

Modelli Psicocorporei Recenti

Teoria Polivagale e Neurocezione di Sicurezza

Uno dei pilastri teorici della nuova ondata psicocorporea è la Teoria Polivagale, sviluppata dal neuroscienziato Stephen W. Porges. Presentata inizialmente nel 1994 e diffusasi ampiamente nell’ultimo decennio, la teoria polivagale fornisce un quadro neurofisiologico per comprendere come il corpo regola gli stati di sicurezza o minaccia. In breve, Porges ha scoperto che il nervo vago – il principale nervo parasimpatico che collega cervello, cuore, visceri e volto – ha diverse ramificazioni con funzioni evolutive distinte. Esistono infatti due rami vagali: un ramo ventrovagale (più recente evolutivamente, mielinizzato) associato a stati di calma, connessione sociale e “ingaggio” con l’ambiente; e un ramo dorsovagale (più antico, non mielinizzato) associato a risposte di spegnimento, immobilizzazione e “finto morto” in situazioni di minaccia estrema. In aggiunta, c’è il noto sistema simpatico (orto-simpatico) che prepara all’azione di attacco o fuga. Secondo la teoria polivagale, la gerarchia di attivazione di questi sistemi determina lo stato psicofisico: in condizioni di sicurezza percepita, prevale il tono ventrovagale (ci sentiamo tranquilli, aperti socialmente, le funzioni di digestione e riparazione sono attive); in caso di minaccia moderata, subentra il simpatico (ansia, attacco/fuga, cuore accelerato); in caso di minaccia estrema o ineludibile, subentra il dorsovagale (collasso, congelamento, dissociazione fisica ed emotiva).

Un contributo fondamentale di Porges è l’idea che il nostro sistema nervoso autononomo reagisca alle situazioni in base a una sorta di valutazione inconscia continua: la neurocezione (già citata nel contesto teorico). Se la neurocezione rileva segnali di sicurezza, attiva il sistema ventrovagale, permettendo di provare fiducia e coinvolgimento; se rileva segnali di pericolo, attiva il simpatico (allerta, ansia) o, se il pericolo appare travolgente, il dorsovagale (spegnimento). Ciò avviene al di sotto della consapevolezza cosciente. Ad esempio, la vista di un volto amichevole e una voce calma possono indurre una neurocezione di sicurezza che disattiva i circuiti di difesa e fa sentire la persona al sicuro senza che nemmeno ci pensi; viceversa, un rumore forte improvviso può scatenare una reazione viscerale di allarme prima che la mente razionale abbia capito di cosa si tratta.

In terapia, la teoria polivagale ha insegnato agli/le clinici/che l’importanza di creare attivamente condizioni di sicurezza percepita (quello che Porges chiama “scienza della sicurezza”). Un ambiente terapeutico sicuro non è fatto solo di buone intenzioni, ma di segnali concreti che il terapeuta e il setting trasmettono al sistema nervoso del/la paziente: un tono di voce prosodico (caldo, melodico) invece che monotono o stridulo; un’espressione facciale accogliente; un corpo rilassato e orientato in modo non minaccioso; un setting confortevole. Questi dettagli stimolano i neuroni del sistema ventrovagale del/della paziente, abbassando la guardia del suo sistema difensivo. Porges riassume questo concetto affermando che la sensazione di sicurezza ha una base neurofisiologica oggettiva: quando le persone si sentono al sicuro, il loro organismo entra in modalità di crescita, guarigione e socialità, rendendole anche più aperte alla relazione terapeutica. Al contrario, senza una base di sicurezza, le funzioni sociali e cognitive superiori faticano ad operare, perché il corpo rimane bloccato in modalità di sopravvivenza.

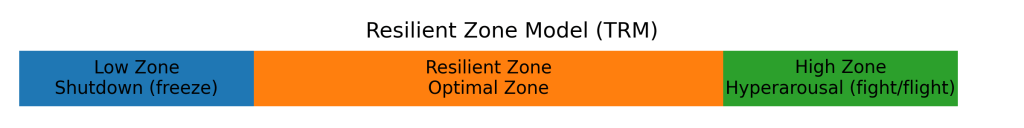

La teoria polivagale ha introdotto inoltre il concetto di finestra di tolleranza (concettualizzato anche da altri autori): c’è un range ottimale di attivazione in cui un individuo può gestire le emozioni e connettersi con gli altri. Al di fuori di questo range si cade nell’iperarousal (panico, collera incontrollata) o nell’ipoarousal (torpore, congelamento). Il lavoro terapeutico, da una prospettiva polivagale, consiste nell’aiutare il/la paziente a ritrovare e ampliare la propria finestra di tolleranza attraverso esperienze corporee di autoregolazione e co-regolazione. Ad esempio, se una persona inizia a dissociarsi (risposta dorsovagale) parlando di un ricordo traumatico, il/la terapeuta polivagale potrà intervenire non solo con le parole, ma magari modulando la propria voce per essere più ingaggiante, incoraggiando la persona a cambiare postura (es. “provi a raddrizzare la schiena e fare un respiro più profondo insieme a me”), o usando stimoli sensoriali (far poggiare i piedi a terra, guardarsi intorno per ri-orientarsi al presente) per segnalare al corpo che ora è al sicuro. In pratica, il clinico funge da “regolatore esterno” del sistema nervoso del paziente, finché questi non impara progressivamente a farlo da sé. Questo processo è noto come co-regolazione ed è considerato un ingrediente essenziale: gli esseri umani sono mammiferi sociali, e la presenza di un altro essere umano calmo e accogliente può letteralmente funzionare da neuromodulatore, inibendo le risposte di paura e favorendo quelle di calma e connessione.

Un esempio concreto dell’applicazione della teoria polivagale in terapia è il lavoro sulla respirazione e la vocalizzazione. Il nervo vago ventrale controlla infatti anche i muscoli della laringe e del respiro: esercizi come l’espirazione lenta e profonda, o il canto e il humming (cantichiare a bocca chiusa), stimolano direttamente il vago ventro-mediale. Numerosi/e terapeuti/e insegnano oggi ai propri clienti tecniche di respiro diaframmatico e vocalizzi proprio sulla base di queste scoperte, per attivare il “freno vagale” e indurre rapidamente un senso di calma somatica. Un paziente con ansia può così imparare che, all’insorgere dei sintomi (tachicardia, tremori), invece di cercare solo di pensare che “andrà tutto bene” – cosa difficile in preda all’ansia – può intervenire sul corpo, ad esempio allungando l’espirazione (magari contando 6 secondi) e facendo un leggero suono vibrante durante l’espirazione. Questo tipo di intervento abbassa la frequenza cardiaca e segnala al cervello limbico che la situazione è sotto controllo, riducendo la neurocezione di pericolo. Di conseguenza anche i pensieri catastrofici perdono intensità.

In sintesi, la teoria polivagale ha fornito una solida base scientifica al principio secondo cui “la sicurezza è il trattamento”: creare uno stato di sicurezza fisiologica è di per sé terapeutico, anzi prerequisito per qualsiasi elaborazione psicologica. Ha inoltre portato l’attenzione clinica sui meccanismi predittivi del corpo (neurocezione) e su come possiamo educare il corpo a rispondere diversamente. Questo ha aperto la strada a interventi focalizzati sul sistema nervoso autonomo, che ora integrano molte forme di psicoterapia orientate al corpo e al trauma.

Psicoterapia Sensomotoria

La Psicoterapia Sensomotoria (Sensorimotor Psychotherapy) è un approccio clinico sviluppato da Pat Ogden a partire dagli anni ’80 e consolidatosi con importanti contributi nell’ultimo decennio. È specificamente concepito per integrare il lavoro sul corpo all’interno del processo terapeutico, combinandolo con elementi di psicoterapia tradizionale. Ogden parte dal presupposto che l’esperienza traumatica (ma anche i problemi di attaccamento e le dinamiche emotive) vengano immagazzinate non solo come ricordi verbali o immagini, ma anche come “memorie somatiche” sotto forma di posture abituali, tensioni muscolari croniche, movimenti riflessi inibiti o azioni impulsive. Queste componenti sensomotorie spesso sfuggono all’analisi cognitiva, ma continuano a influenzare la vita della persona (per es. un individuo che ha subìto abusi fisici da bambino può avere una postura ricurva di chiusura, oppure reazioni corporee automatiche come irrigidirsi o trattenere il fiato quando qualcuno si avvicina troppo).

L’obiettivo fondamentale della psicoterapia sensomotoria è quindi di portare consapevolezza a queste esperienze corporee e di utilizzarle come via d’accesso per la trasformazione terapeutica. A tal fine, Ogden e colleghi hanno elaborato una serie di tecniche centrate sulla mindfulness corporea e sull’esplorazione guidata del movimento. Un elemento chiave è la cosiddetta Embedded Relational Mindfulness, una forma di mindfulness “incorporata” nella relazione terapeutica: il/la terapeuta aiuta il/la cliente a mantenere un’attenzione curiosa e non giudicante sul proprio vissuto somatico presente, mentre discute di contenuti emotivi o narrativi. In pratica, invece di parlare soltanto di un evento o di un’emozione, il terapeuta sensomotorio continuamente reindirizza l’attenzione del cliente su come quell’emozione o ricordo si manifesta nel corpo in quel momento – ad esempio notando un cambiamento nella postura, un tremore nella mano, una sensazione di stretta allo stomaco. Questo processo aiuta la persona a “organizzare l’esperienza” a livello somatico, non solo cognitivo, e offre l’opportunità di intervenire direttamente su quei “mattoni di costruzione” dell’esperienza che sono sensazione, movimento, ritmo.

Un principio guida della psicoterapia sensomotoria è che il fine non è rivivere il trauma, ma riprogrammarne la traccia corporea. Janina Fisher, stretta collaboratrice di Ogden, sottolinea che in questo approccio “lo scopo del terapeuta è la ri-organizzazione, piuttosto che la mera ri-esperienza del trauma”. Ciò significa che non si incoraggia il paziente a immergersi emotivamente nel ricordo doloroso fino a esserne sopraffatto (come può accadere in alcune forme di esposizione), bensì si lavora in modo graduale e regolato: il paziente viene aiutato a notare sin dall’inizio i segnali di attivazione che emergono nel corpo quando si accenna all’evento traumatico, così da intervenire tempestivamente per mantenerli entro livelli tollerabili. Ad esempio, se mentre racconta un trauma la persona inizia a stringere i pugni e trattenere il respiro (indicando un aumento di arousal simpatico), il terapeuta potrebbe fermare il racconto e dire: “Notiamo cosa sta succedendo nel tuo corpo adesso: sento che stai trattenendo il fiato e vedo il tuo pugno stringersi. Proviamo a concentrarci su quelle sensazioni fisiche, senza proseguire oltre con la storia per il momento”. Questo shift dall’evento esterno alla reazione interna permette di lavorare sull’arousal in diretta. Il/la terapeuta potrà quindi guidare il cliente in qualche esercizio di regolazione somatica – ad esempio “mentre noti il pugno, prova gentilmente ad aprirlo e chiuderlo un paio di volte, seguendo molto lentamente l’impulso che senti”, oppure “ascolta se il tuo corpo vuole fare un respiro adesso: se sì, lasciagli prendere quell’aria”. L’idea è di allenare la consapevolezza somatica e offrire “risorse somatiche” per modulare l’attivazione. Risorse somatiche possono essere piccoli movimenti auto-rassicuranti (come premere i piedi a terra per sentirsi più stabili, cambiare postura, deglutire, portare una mano sul cuore o sul ventre per autosostenersi) o cambiamenti intenzionali nel ritmo respiratorio, ecc. Questi accorgimenti corporei aiutano a contenere l’attivazione traumatica in tempo reale.

Man mano che il/la cliente diventa più capace di rimanere presente con le sensazioni fisiche senza essere sopraffatto, si può esplorare più a fondo il contenuto traumatico. Un elemento distintivo della psicoterapia sensomotoria è l’attenzione ai “risultati di azione incompiuti”. Spesso nel trauma alcune reazioni innate (come difendersi, scappare, gridare) non sono state portate a termine – il corpo le “congela” nel momento dell’evento. Queste tendenze rimangono intrappolate come tensioni o impulsi residui. In seduta, terapeuta e cliente prestano attenzione a eventuali impulsi motori spontanei che affiorano mentre si lavora sul ricordo. Ad esempio, un paziente potrebbe accorgersi che, parlando dell’aggressione subita, la sua gamba trema come se volesse scalciare, oppure il braccio si irrigidisce come per parare un colpo. Il terapeuta può allora invitare a “dare spazio a quel movimento”: “Nota quel tremore nella gamba… se il tuo corpo potesse fare quello che vuole, che movimento completerebbe?”. Il cliente, entrando in uno stato di mindful movement, potrebbe accennare un calcio nell’aria, oppure spingere il braccio in avanti. Compiere intenzionalmente – e in modo rallentato e consapevole – quel movimento di difesa completa l’azione di auto-protezione che era stata bloccata. La letteratura sensomotoria chiama questo esito un “atto di trionfo”, riprendendo il termine dello psichiatra Pierre Janet. L’atto di trionfo genera spesso nel paziente una sensazione inaspettata di potere e padronanza, l’opposto dell’impotenza vissuta durante il trauma. Fisher descrive come i clienti riferiscano sentimenti piacevoli di forza e controllo dopo aver, ad esempio, simulato il gesto di respingere un aggressore (anche solo spingendo contro le mani del terapeuta in modo simbolico). Queste esperienze corporee “correttive” contrastano le vecchie sensazioni di vulnerabilità e vergogna, avviando un rinnovamento profondo nell’immagine di sé.

La psicoterapia sensomotoria si è dimostrata particolarmente utile anche nel lavoro con le parti dissociative del sé (come nel Disturbo Dissociativo dell’Identità o nel trauma dello sviluppo). Pat Ogden ha integrato i contributi della teoria della dissociazione strutturale (di Van der Hart, Nijenhuis, Steele) osservando che diverse parti emotive possono manifestarsi tramite diversi stati somatici. Ad esempio, una “parte bambina” traumatizzata può emergere in seduta non solo con un contenuto mentale infantile, ma anche con un corpo che assume posture piccole, uno sguardo basso, una vocina; viceversa, una parte arrabbiata può presentarsi col corpo teso, il petto in fuori, la mascella serrata. Ogden insegna a riconoscere questi indicatori somatici delle parti e a utilizzarli per facilitare la comunicazione interna: invece di parlare di una parte in modo analitico, il terapeuta può invitare il cliente a notare come quella parte vive nel corpo in questo momento (dov’è la tensione? com’è la postura? quali gesti vorrebbe fare?), favorendo un dialogo mindful tra le parti attraverso le loro espressioni corporee. Questo approccio aiuta a evitare identificazioni complete con una parte (che porterebbero a retraumatizzazioni) mantenendo una posizione di osservazione curiosa sui cambiamenti somatici, e da lì promuovendo integrazione.

Dal punto di vista dell’efficacia, la psicoterapia sensomotoria è considerata un trattamento basato sull’esperienza clinica e sui principi neurofisiologici, anche se la ricerca empirica è ancora agli inizi. Alcuni studi pilota e case report negli ultimi anni ne hanno mostrato il potenziale. Ad esempio, un gruppo pilota per sopravvissuti/e a trauma complesso ha adattato le tecniche sensomotorie in un contesto di terapia di gruppo, riportando riduzioni significative dei sintomi e miglioramenti nella regolazione affettivaj Un case study integrativo ha documentato come l’aggiunta di interventi sensomotori a una terapia cognitivo-comportamentale abbia facilitato la risoluzione di memorie traumatiche intrusivamente vissute nel corpo. Queste evidenze aneddotiche sono supportate dal consenso di molti esperti nel campo del trauma: la psicoterapia sensomotoria è ritenuta un metodo promettente, pur se servono studi controllati più robusti per certificarne l’efficacia specifica. Va sottolineato però che le tecniche sensomotorie sono spesso già incorporate in approcci combinati; ad esempio, Janina Fisher stessa combina la psicoterapia sensomotoria con la psicoterapia degli schemi o con l’Internal Family Systems, trovando che l’elemento corporeo accelera e approfondisce il lavoro sui traumi relazionali.

In termini applicativi, la psicoterapia sensomotoria offre un ampio repertorio di esercizi pratici. Alcuni esempi di tecniche: far oscillare il livello di attivazione (tecnica detta “pendulazione”) guidando il paziente ad alternare l’attenzione tra sensazioni di sicurezza/stabilità e piccole dosi della sensazione disturbante, così da allenare il sistema a tollerare gradualmente quest’ultima; utilizzare sequenze di movimento per sviluppare nuove risposte (per es., lavorare sull’assertività corporea invitando la persona ad assumere posture via via più stabili e a pronunciare “no” con diversi livelli di intensità somatica); risorse immaginative somatiche, come evocare un’immagine di protezione (una figura forte alle spalle) e notare come reagisce il corpo (si raddrizza? si rilassa un po’?); tecniche di grounding attivo, come spingere contro un muro o tirare una fascia elastica, per far sperimentare muscolarmente la sensazione di poter “resistere” alle pressioni esterne. Tutte queste pratiche mirano a insegnare al corpo nuove predizioni: ad esempio, passando più volte attraverso l’esperienza sicura di dire “no” con il corpo saldo, la persona interiorizza (a livello subcorticale) l’aspettativa che può porre confini e proteggersi, riducendo così l’allarme automatico in situazioni di potenziale prevaricazione.

In conclusione, la psicoterapia sensomotoria rappresenta un modello integrato in cui mente e corpo collaborano attivamente nel processo terapeutico. Le ricerche neuroscientifiche sugli effetti del trauma sul cervello triuno (cervello pensante, emotivo e istintivo) supportano l’idea che interventi bottom-up, come quelli sensomotori, siano cruciali per raggiungere le parti più profonde e “non verbali” dell’esperienza. Come afferma Janina Fisher, “senza la capacità di regolare gli stati emotivi intensi, molti clienti non riescono a risolvere i sintomi post-traumatici”; l’attenzione alla regolazione dell’arousal tramite il corpo è dunque un elemento centrale di qualsiasi trattamento efficace del trauma. La psicoterapia sensomotoria fornisce ai clinici una mappa e degli strumenti concreti per fare proprio questo: lavorare con il linguaggio del corpo per riscrivere le memorie traumatiche implicite e ripristinare un senso di controllo e sicurezza interiori.

Somatic Experiencing (Esperienza Somatica)

Un altro approccio cardine nell’ambito della psicoterapia psicocorporea è il Somatic Experiencing (SE), sviluppato dal dott. Peter Levine. Somatic Experiencing è espressamente focalizzato sul trattamento del trauma attraverso interventi sul corpo e sul sistema nervoso. L’idea centrale di Levine, maturata già dagli anni ’70 e validata in sempre più studi nell’ultimo decennio, è che il trauma derivi da un sovraccarico del sistema di difesa: durante un evento traumatico l’istinto di sopravvivenza attiva una potente carica di energia (per combattere o fuggire) che, se non viene scaricata adeguatamente, rimane intrappolata nell’organismo. Questa “energia congelata” nel sistema nervoso autonomo porta ai sintomi post-traumatici – ipervigilanza, flashback corporei, iperarousal o al contrario ottundimento e collasso. Levine osservò che nel regno animale, dopo uno spavento, gli animali spesso hanno reazioni di scarica fisiologica (tremori, sobbalzi, respironi profondi) che permettono al loro organismo di ritornare rapidamente allo stato di omeostasi. Gli esseri umani, invece, tendono a bloccare o non completare queste reazioni, per ragioni sia sociali che neurobiologiche, restando quindi intrappolati in uno stato di attivazione latente. Somatic Experiencing nasce per fornire una modalità sicura e graduale di completamento di quelle reazioni difensive e di rilascio dell’energia residua.

Nel concreto, SE si basa su un intervento “bottom-up” graduale e dosato chiamato titolazione (titration). Il/la terapeuta SE aiuta il/la paziente a entrare in contatto con le sensazioni corporee legate al trauma a piccole dosi, evitando di sopraffarlo/a. Si parte sempre dal rafforzare le risorse: ad esempio, far individuare una sensazione corporea o uno stato in cui la persona si sente anche minimamente calma o al sicuro (potrebbe essere la solidità delle gambe sulla sedia, oppure il ricordo di un luogo tranquillo che evoca calore nel petto). Queste risorse corporee vengono utilizzate come “porto sicuro” da contrappunto mentre, poco a poco, si esplorano le sensazioni disturbanti. Levine paragona questo processo al dosare goccia a goccia il veleno, così che il corpo lo metabolizzi senza essere travolto. Durante la seduta, il/la terapeuta monitorizza attentamente i segnali somatici del cliente – battito, respiro, colore della pelle, micro-movimenti – per cogliere quando l’arousal sale troppo e intervenire nell’immediato. Non è necessario rivivere interamente il ricordo traumatico: anzi, SE deliberatamente evita di far ri-esperire intensamente il trauma. Il focus è sulle sensazioni fisiche interne (interocezione) e sul loro graduale mutamento, più che sulle immagini o i significati cognitivi dell’evento.

Un esempio tipico di intervento SE: un/una paziente racconta un incidente d’auto e riferisce che da allora si sente costantemente in tensione. Il terapeuta lo/la invita a descrivere cosa accade nel corpo mentre ne parla. Il paziente nota “ho le spalle alzate e serrate”. A questo punto l’operatore potrebbe dire: “Proviamo a stare un momento con quella sensazione nelle spalle… come se il tuo corpo stesse ancora aspettando qualcosa. Se potesse, cosa farebbero le spalle?”. Magari il paziente sente l’impulso di abbassarle di colpo con un sospiro: così facendo, può emergere un tremito o un’ondata di calore. Il terapeuta incoraggia a permettere la scarica: “Va bene, lasciamo tremare… ecco, il corpo sta rilasciando”. Attraverso queste piccole sequenze, l’energia bloccata dell’incidente viene rilasciata un po’ alla volta – forse il paziente avvertirà spontaneamente un lungo respiro o uno sbadiglio, segni classici di attivazione parasimpatica che riprende il sopravvento. In SE, questi segnali sono accolti come prova che il sistema nervoso sta “completando il ciclo” rimasto in sospeso e tornando verso l’equilibrio.

Un concetto importante di SE è la “pendolazione” (pendulation): l’oscillazione tra stati opposti. Il terapeuta facilita il passaggio del paziente tra sensazioni di attivazione (legate al trauma) e sensazioni di de-attivazione o benessere (legate alle risorse), in modo ritmico. Questo rispecchia la naturale oscillazione del sistema nervoso tra orto- e parasimpatico, aiutandolo a ritrovare la flessibilità. Con il tempo, queste oscillazioni diventano sempre meno estreme: l’attivazione traumatica perde intensità e le sensazioni di sicurezza aumentano, stabilizzandosi. In parallelo, SE spesso lavora con la completazione delle risposte difensive simile a quanto descritto per la psicoterapia sensomotoria. Levine parla di “rinnegoziare” il trauma: invece di riviverlo come allora (cosa che sarebbe ri-traumatizzante), il corpo viene guidato a rispondere oggi in modo nuovo. Ad esempio, un uomo che durante un’aggressione era rimasto paralizzato dalla paura potrebbe in terapia SE sperimentare l’impulso di tirare un pugno o di scappare via – e il terapeuta potrebbe incoraggiare a mettere in atto in forma simbolica quel pugno (magari stringendo qualcosa) o quell’atto di fuga (magari spingendo coi piedi come a scattare). Ciò manda al sistema un segnale di riuscita difensiva che “chiude” il loop di impotenza di allora. Il risultato è un reset somatico della risposta allo stress traumatico, che viene modificata in modo adattivo e integrato.

Le evidenze scientifiche per Somatic Experiencing si sono moltiplicate nell’ultimo decennio. Fino ai primi anni 2000, SE era sorretto da casi clinici e dal background teorico condiviso con altre terapie del trauma (come il lavoro di van der Kolk). Ma più recentemente sono stati condotti studi più rigorosi. Un importante studio randomizzato controllato nel 2017 (Brom et al.) ha testato SE su un campione di 63 persone con PTSD, confrontandolo con una lista d’attesa: dopo 15 sessioni, l’87% dei partecipanti in SE non soddisfaceva più i criteri del PTSD o aveva ridotto significativamente i sintomi, contro il 33% del gruppo di controllo. L’effetto su scala Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) era ampio (d ≈ 1.3), indicando un miglioramento clinicamente rilevante. Questi risultati sono stati confermati anche a follow-up, mostrando che il beneficio persiste nel tempo. Altri studi (Andersen et al. 2017) hanno applicato SE in ambito di dolori cronici connessi a traumi, trovando riduzioni del dolore percepito e della kinesiophobia (paura del movimento) grazie al rilascio delle tensioni somatiche legate al trauma. In una recente scoping review della letteratura (2021) che ha analizzato 16 studi su SE, gli autori concludono che gli interventi somatici come SE sono un approccio promettente nel trattamento dei disturbi trauma-correlati e possono complementare efficacemente le terapie esistenti. Va notato che alcuni studi presentavano limiti metodologici e che è necessaria ulteriore ricerca per consolidare l’evidenza, ma il trend generale indica che il lavoro sul corpo arricchisce e potenzia gli esiti terapeutici nel PTSD e condizioni affini.

Un ulteriore aspetto interessante emerso dalla ricerca su SE è l’importanza di due fattori specifici: l’orientamento alle risorse e l’uso del tocco. Nella review citata, i clinici e i pazienti di SE hanno identificato proprio questi come elementi chiave dell’efficacia. L’orientamento alle risorse significa che la terapia non si focalizza unicamente sul trauma e sul dolore, ma costruisce attivamente esperienze di forza, conforto e padronanza (anche minime) da contrapporre ai vissuti traumatici. Questo approccio rafforza la resilienza intrinseca dell’individuo e previene il rischio di rivivere inutilmente lo shock senza trasformarlo. L’uso del tocco terapeutico, invece, è un elemento più peculiare: alcuni operatori SE, con adeguata formazione e consenso informato, applicano leggere pressioni o contatti supportivi sul corpo del paziente (per esempio toccando con una mano la schiena per “dare sostegno” durante l’emergere di una memoria, o tenendo i piedi per aiutare a radicarsi). Tale uso del tocco è sempre facoltativo e calibrato, ma molti lo trovano utile per fornire un’esperienza correttiva diretta al sistema nervoso, segnalando sicurezza e presenza anche a livello tattile. Chiaramente, l’uso del tocco richiede estrema sensibilità ed etica, soprattutto con pazienti che hanno subìto traumi fisici o sessuali – in molti casi è sconsigliabile o prematuro. Tuttavia, se applicato correttamente, può essere un potente strumento di co-regolazione. È interessante notare che i/lle pazienti che hanno sperimentato tocco in SE lo indicano come un fattore che li ha aiutati a “sentire il corpo in modo nuovo” e a sciogliere tensioni profonde.

In sintesi, Somatic Experiencing fornisce al/alla terapeuta un approccio sistematico per guidare il corpo fuori dallo stato di trauma, completando ciò che non ha potuto completare e imparando a tornare alla quiete. Si concentra sulle previsioni sensomotorie nel senso che insegna al corpo a non aspettarsi più costantemente il disastro imminente, ma a tollerare le sensazioni interne senza attivare automaticamente l’allarme. Questo porta, come afferma un commento sul metodo, a “ridurre la reazione di stress cronica in modo significativo e duraturo”. Somatic Experiencing è ormai praticato a livello internazionale, e molti protocolli di intervento breve (come il Trauma Resiliency Model per interventi post-crisi di Elaine Miller-Karas) derivano dai suoi principi. La sua diffusione testimonia la crescente accettazione, nella comunità clinica, dell’idea che risanare il trauma richiede anche risanare il corpo.

Cognizione “Incarnata” ed Emozioni Corporee

L’orientamento dell’Embodied Cognition (cognizione incarnata) non è una tecnica terapeutica in sé, ma un importante quadro concettuale che ha influenzato molte delle nuove metodologie psicocorporee. Esso nasce dalla scienza cognitiva e dalla filosofia della mente e sostiene, in parole semplici, che la mente umana non è separabile dal corpo e dall’ambiente: i processi cognitivi più complessi dipendono dalle esperienze sensorimotorie, dalle interazioni fisiche col mondo e con gli altri, e dalle metafore radicate nel corpo. Negli ultimi dieci anni questa prospettiva è stata applicata sempre più alla psicoterapia per spiegare fenomeni clinici e suggerire nuovi interventi.

Un concetto chiave della cognizione incarnata è che molte nostre emozioni e pensieri sono in realtà “simulazioni corporee”. Ad esempio, comprendere la frase “mi sento giù” attiva inconsciamente gli stessi circuiti neuronali coinvolti nell’equilibrio e nella postura (come se il cervello simulasse letteralmente un abbassamento) e infatti le persone tendono ad avere una postura incurvata quando sono tristi. All’opposto, dire a qualcuno “tirati su di morale” ha un correlato posturale: raddrizzare la schiena e sollevare la testa può effettivamente migliorare l’umore, come mostrano alcuni studi. Un semplice esperimento spesso citato è quello del tenere una penna tra i denti (forzando un’espressione simile a un sorriso): chi lo fa tende a valutare fumetti e immagini come più divertenti rispetto a chi tiene la penna con le labbra (come in un’espressione corrucciata). Questo suggerisce che la posizione dei muscoli facciali invia feedback al cervello emotivo, modulando l’esperienza affettiva (meccanismo del feedback facciale).

Alla luce di ciò, alcune tecniche terapeutiche tradizionali si possono reinterpretare in chiave incarnata. Ad esempio, la terapia cognitivo-comportamentale di terza generazione incorpora spesso esercizi esperienziali: invece di lavorare solo sulle convinzioni, può invitare i pazienti a provare comportamenti alternativi, a sperimentare nuovi atteggiamenti posturali, ecc. Un terapeuta può chiedere a un cliente depresso di provare a svolgere le attività quotidiane adottando deliberatamente un ritmo più energico e una postura espansiva, monitorando l’effetto sull’umore. Questo è un utilizzo deliberato del corpo per indurre un cambiamento nella mente. Non è un caso se molte tecniche comportamentali attuali consigliano l’attivazione comportamentale e l’esercizio fisico per combattere la depressione: muovere il corpo in modi diversi spezza il circolo vizioso dell’apatia meglio di tante riflessioni astratte.

Il modello della cognizione incarnata fornisce anche spiegazioni sul perché certe metafore corporee siano così potenti in terapia. Si pensi alla sensazione di “avere le spalle gravate di pesi” quando si è stressati: proporre a un paziente di fare un esercizio immaginativo di togliersi un “mantello di pesi” dalle spalle e notare come si sente può sembrare simbolico, ma sfrutta rappresentazioni incarnate reali. Spesso dopo questo tipo di esercizio la persona riferisce un immediato alleggerimento fisico e mentale. La frontiera tra fisico e psicologico, in pratica, si rivela molto labile: immaginare un’azione e compiere realmente quell’azione attivano pattern cerebrali sovrapponibili. Su questo principio si basano anche approcci come la terapia tramite movimento e danza (DMT) o le tecniche espressive corporee: muovendo il corpo in certi modi si “muovono” equivalenti emozionali. Ad esempio, una DMT può far sperimentare a una persona ansiosa il passaggio da movimenti contratti e rapidi a movimenti fluidi e lenti, aiutandola a incorporare la sensazione di calma attraverso l’azione.

Un’area di ricerca affascinante riguarda inoltre la sincronia non verbale tra terapeuta e paziente. Studi recenti di impronta embodied hanno osservato che quando terapeuta e paziente hanno un buon rapporto e la terapia procede efficacemente, spesso i loro movimenti e posture tendono a sincronizzarsi inconsciamente (per esempio, si sporgono entrambi in avanti allo stesso tempo, o assumono posizioni corporee simili). Questo allineamento non verbale è correlato a esiti terapeutici migliori e viene interpretato come segnale di sintonizzazione profonda e fiducia. La cornice della cognizione incarnata suggerisce che tale sincronia corporeo-gestuale faciliti la comprensione empatica e la collaborazione, in quanto i due sistemi nervosi stanno “danzando” all’unisono. Ciò porta alcuni autori a raccomandare ai terapeuti di sviluppare maggiore consapevolezza del corpo e delle risonanze somatiche con i pazienti, poiché possono utilizzare queste informazioni per comprendere meglio lo stato emotivo del cliente (ad esempio notare se ci si sente improvvisamente tesi e rigidi in seduta potrebbe indicare che si sta risuonando con una tensione del paziente, anche se non esplicitata verbalmente). In aggiunta, alcuni suggeriscono che i terapeuti possano volontariamente utilizzare la mimica e la postura per influenzare positivamente la sincronia e quindi la relazione: ad esempio mantenendo un ritmo respiratorio calmo e profondo in presenza di un paziente agitato, sapendo che il corpo dell’altro può gradualmente accordarsi a quel ritmo tramite meccanismi fisiologici di interazione.

Dalla prospettiva dell’embodied cognition nascono anche interventi creativi come l’enactment simbolico: ad esempio, in terapia della Gestalt (che è stata precursore in questo senso) si può invitare il cliente a mettere in scena col corpo un dialogo tra due parti di sé (la famosa tecnica della “sedia vuota” dove la persona si sposta fisicamente da una sedia all’altra, incarnando di volta in volta un lato del conflitto interno). Questo movimento fisico di alzarsi, cambiare sedia, cambiare postura, facilita realmente il cambiamento di prospettiva mentale. Molti pazienti riportano che “pensare da seduto non era la stessa cosa che alzarsi e parlare dall’altra sedia”: l’azione concreta ha sbloccato insight emotivi che prima non emergevano. Ciò conferma l’idea che l’atto corporeo può guidare la trasformazione psicologica tanto quanto (se non più) del dialogo verbale.

Le ricerche neuroscientifiche a supporto di questi fenomeni abbondano. Ad esempio, l’attivazione dei neuroni specchio – neuroni premotori che si attivano sia quando compiamo un’azione sia quando vediamo un altro compierla – dimostra che siamo cablati per simulare nel nostro corpo le azioni altrui. Questo spiega l’empatia immediata di certe esperienze: vedere qualcuno che soffre fisicamente attiva in noi una sorta di eco corporea (potremmo sentire un brivido, un nodo allo stomaco). In terapia, il clinico può sfruttare la potenza di questi meccanismi incarnati ad esempio modellando egli/ella stesso/a un comportamento: “Guardi, le faccio vedere: se provo a spingere la parete con le mie mani tremanti, noto che gradualmente smettono di tremare e acquisto stabilità… vuole provare anche lei?”. Il semplice osservare il terapeuta compiere un atto di centratura corporea può già indurre un effetto calmante nel paziente grazie alla risposta specchio; provarlo in prima persona lo consolida ulteriormente.

In termini di innovazioni specifiche nell’ultimo decennio, l’embodied cognition ha dato vita a concetti come l’embodied simulation in terapia (simulare con il corpo del terapeuta le espressioni del paziente per comprenderle meglio), o l’embodied mindfulness, che unisce meditazione e attenzione al corpo in movimento (es. lo yoga consapevole). Si parla anche di “somatic appraisals”: valutazioni cognitive che dipendono da segnali corporei. Ad esempio, una linea di studi ha scoperto che modificare deliberatamente la postura può ridurre la ruminazione depressiva, perché la ruminazione è collegata a una postura collassata di chiusura – assumere una posizione più aperta interrompe quel loop di auto-focus negativo. Un altro filone di ricerca recentissimo riguarda la gamification di interventi corporei: sono stati sviluppati giochi e app che guidano l’utente in esercizi di respirazione o di movimento ritmico per gestire l’ansia, sfruttando l’interattività corporea come forma di terapia digitale incarnata.

Riassumendo, l’approccio della cognizione incarnata rafforza l’idea che mente e corpo formano un sistema unico. In pratica clinica questo si traduce nel coinvolgere maggiormente il corpo in seduta: muoversi, gesticolare, sperimentare posizioni, usare metafore spaziali (ad es. “trovi un gesto che rappresenti come si sente la sua rabbia”) e incoraggiare attività fisiche nella vita quotidiana come parte del piano terapeutico. Tutto ciò non è un “di più” opzionale, ma un mezzo fondamentale per ottenere cambiamenti più completi. I risultati, come abbiamo visto, includono miglioramenti dell’umore, della flessibilità cognitiva e della relazione terapeutica stessa. Non sorprende quindi che i più recenti orientamenti clinici puntino a integrare il sapere sull’embodiment: in fondo, ogni seduta di terapia coinvolge due corpi oltre che due menti, e riconoscere questa verità di base permette di lavorare con la persona nella sua totalità.

Ecopsicologia Somatica (Eco-somatics)

Tra gli sviluppi più recenti nell’ambito psicocorporeo vi è l’integrazione della dimensione ecologica e ambientale nella terapia somatica – ciò che viene talvolta chiamato ecopsicologia somatica (o ecosomatica). Questo approccio parte dal riconoscimento che il benessere mentale e corporeo dell’essere umano è profondamente legato al suo rapporto con la Natura e con l’ambiente in cui vive. Negli ultimi 10 anni, complice anche una maggiore consapevolezza dell’impatto della vita moderna (ipertecnologica e urbanizzata) sul nostro sistema nervoso, terapeuti e ricercatori hanno iniziato a esplorare modi per riconnettere il corpo individuale con il “corpo” della Terra nel processo di cura.

Alla base dell’ecopsicologia somatica vi è l’idea che l’essere umano abbia bisogni sensoriali ed evolutivi di contatto con la natura: i nostri sensi (olfatto, vista, udito, tatto) si sono sviluppati in milioni di anni di coevoluzione con ambienti naturali complessi, e certi stimoli naturali hanno effetti immediatamente regolativi sul sistema nervoso. Ad esempio, un contesto naturale ricco di stimoli dolci (il fruscio delle foglie, l’azzurro del cielo, il profumo di piante) favorisce uno stato parasimpatico di calma e “digestione” dello stress. Numerosi studi hanno documentato i benefici fisiologici dell’esposizione alla natura: riduzione dei livelli di cortisolo (l’ormone dello stress), aumento della variabilità cardiaca (indice di maggiore attivazione vagale, quindi di rilassamento) e diminuzione della pressione sanguigna. Un meta-analisi del 2019 su pratiche di “forest bathing” (bagno di foresta, originario del Giappone) ha confermato effetti significativi sul sistema nervoso autonomo, con aumento consistente dell’attività parasimpatica e abbassamento dell’attivazione simpatica in chi trascorre alcune ore in ambiente boschivo. In parole semplici, la natura promuove uno spostamento biologico verso la sicurezza: il cervello percepisce (grazie alla neurocezione) l’ambiente naturale come meno minaccioso di quello urbano caotico, e quindi “concede” all’organismo di rilassarsi e attivare i processi di recupero.

Sulla scorta di queste evidenze, l’ecopsicologia somatica propone di portare la terapia fuori dallo studio e/o di portare elementi di natura dentro la terapia. Un esempio è la terapia in ambiente naturale: alcuni terapeuti conducono sedute camminando in un parco o in un bosco insieme al cliente, utilizzando il contatto con la terra, gli alberi, il cielo come parte integrante dell’esperienza terapeutica. Il movimento stesso della camminata fianco a fianco può aiutare l’apertura (molte persone parlano più facilmente di sé mentre camminano), e la presenza del verde e dello spazio aperto aiuta a ridurre l’ansia di stare “sotto esame” tipica della seduta faccia a faccia. Inoltre, i simboli naturali possono venire usati attivamente in seduta: ad esempio, far raccogliere a una persona un sasso che rappresenti il peso che si porta dentro, e poi lasciarlo andare in un ruscello come rito di alleggerimento; oppure abbracciare un albero per sperimentare un sostegno incondizionato e stabile (cosa che a livello somatico può indurre un senso di centratura e calma, grazie alla stimolazione propriocettiva e all’ampio respiro che l’abbraccio dell’albero naturalmente incoraggia).

Anche quando non è possibile svolgere le sessioni all’aperto, l’ecopsicologia somatica invita a integrare la natura nelle visualizzazioni e negli esercizi sensoriali. Ad esempio, durante una seduta al chiuso, un terapeuta può guidare una breve immaginazione in cui il cliente evoca mentalmente un luogo naturale sicuro (una spiaggia tranquilla, una pineta assolata) e nota le sensazioni corporee associate: spesso il solo immaginare questi scenari attiva cambiamenti fisiologici misurabili (ad es. rallentamento del battito, sensazione di calore diffuso se si immagina il sole, ecc.), fornendo una risorsa interna di calma. Oppure si possono utilizzare materiali naturali in seduta: manipolare creta, sabbia, foglie – tutte attività che stimolano il tatto e l’olfatto in modi concreti e primitivi, aiutando persone molto dissociate o bloccate cognitivamente a “scendere nella pancia” e nelle sensazioni presenti.

Un altro aspetto dell’ecopsicologia somatica è di tipo esistenziale e identitario: viene sottolineato che molti disagi psicologici derivano anche dal senso di alienazione dall’ambiente e dalla perdita di riferimenti naturali. L’essere costantemente in ambienti artificiali, ritmi di vita scollegati dai cicli naturali (giorno/notte, stagioni), l’assenza di rituali con la terra o di contatto con altre forme di vita può creare un vuoto e un’ansia di fondo. Ripristinare un legame con la natura – coltivando piante, osservando gli animali, passando tempo all’aria aperta – può dare alla persona un rinnovato senso di appartenenza a qualcosa di più grande, di interconnessione, che spesso favorisce la resilienza. La metafora ecologica insegna anche l’auto-compassione: ad esempio, invece di giudicare i propri sintomi come “disfunzioni individuali”, si può vederli come “reazioni naturali di un organismo in condizioni difficili”, un po’ come una pianta che ingiallisce per mancanza di sole non è “sbagliata” ma ha bisogno di condizioni migliori. Questo cambio di prospettiva riduce lo stigma interno e facilita il processo di guarigione.

Nel decennio scorso sono nati anche percorsi formativi e gruppi di pratica in ecosomatica. Ad esempio, negli USA e in Europa si tengono workshop di “eco-somatics” dove i partecipanti vengono guidati in pratiche somatiche immerse nella natura: meditazioni camminate, movimenti lenti sincronizzati con elementi naturali (come seguire con il corpo il flusso di un ruscello), momenti di quiete a contatto col terreno per “sentire” la sensazione di supporto della terra, e così via. Queste pratiche mirano a ri-sintonizzare i sensi che nella vita urbana sono assuefatti a stimoli artificiali, e a far emergere sentimenti di connessione e meraviglia (ad esempio osservando i dettagli di una foglia o il suono del vento). Secondo i facilitatori, ciò aumenta la resilienza somatica: quando torniamo in città, possiamo richiamare quella memoria corporea di pace e usarla per autoregolarci nei momenti di stress.

Scientificamente, l’ecoterapia somatica si avvale anche dei risultati di studi sui benefici sociali del contatto con la natura. Alcune ricerche hanno mostrato che svolgere attività di gruppo all’aperto (orticultura terapeutica, camminate collettive nei boschi) migliora l’umore, la cooperazione e riduce il senso di isolamento nei pazienti con disturbi mentali. Altri studi suggeriscono che vivere in aree con spazi verdi riduce l’incidenza di depressione e aumenta l’aspettativa di vita (forse per un mix di fattori: aria migliore, opportunità di esercizio, ma anche riduzione dello stress cronico). Tutto ciò sta portando alcuni sistemi sanitari a includere “nature-based therapies” nei programmi di cura, ad esempio per veterani con PTSD (ci sono programmi di terapia assistita dai cavalli, giardinaggio terapeutico) o per bambini con ADHD (attività nella natura per migliorare l’attenzione e calmare l’iperattività).

Per i/le terapeuti/e che desiderano integrare elementi di ecopsicologia somatica nel proprio lavoro, ci sono vari livelli possibili. Si può semplicemente incoraggiare i pazienti a sfruttare la natura come risorsa: assegnare homework come “passeggiata mindful di 20 minuti in un luogo verde” e poi discutere in seduta cosa hanno notato nel corpo e nella mente. Oppure, per chi ne ha la possibilità logistica, proporre sessioni all’aperto: ad esempio, alcune terapie di gruppo in contesti residenziali dedicano parte del tempo a escursioni o attività all’esterno, trovando che poi i partecipanti sono più aperti e ricettivi anche nel lavoro in stanza. Un’altra modalità è usare metafore ecologiche nel dialogo clinico: ad esempio dire “come un albero che perde le foglie per rinascere, anche tu puoi lasciar andare certe cose” – queste immagini spesso risuonano a livello profondo, perché evocano archetipi corporei e non solo concetti logici.

In conclusione, l’ecopsicologia somatica amplia ulteriormente la cornice psicocorporea includendo l’ambiente naturale come co-terapeuta. In un’epoca in cui la nostra biologia è spesso sottoposta a sovraccarichi tecnologici e a stressori urbani continui, recuperare il contatto con i ritmi più lenti e ricchi della natura può fungere da antidoto somatico allo stress. Dal punto di vista delle previsioni del corpo, significa ricordare al nostro organismo che il mondo non è solo rumore e minaccia (come spesso appare in città), ma può offrire anche segnali di pace: il canto di un uccello al tramonto può dire al nostro antichissimo cervello che va tutto bene, che possiamo abbassare la guardia e riposare. Integrare queste esperienze nel percorso terapeutico aiuta quindi a rieducare la neurocezione verso una maggiore fiducia e a fornire nuove basi corporee di benessere.

Altre Metodologie Psicocorporee Rilevanti

Oltre ai grandi filoni sopra descritti, vi sono numerose altre metodologie psicocorporee che negli ultimi anni hanno guadagnato attenzione o si sono evolute, contribuendo al panorama complessivo. Alcune di queste metodologie sono derivate direttamente dai modelli discussi, altre provengono da tradizioni differenti ma convergono sugli stessi principi di integrazione mente-corpo. Di seguito ne menzioniamo alcune particolarmente significative per i/le professionisti/e della salute mentale:

- Yoga terapeutico e pratiche somatiche tradizionali: Lo yoga, antica disciplina corpomente, è stato adottato come complemento terapeutico in molti contesti clinici. Programmi di “Trauma-Sensitive Yoga” (yoga a sensibilità traumatica) sono stati sviluppati specificamente per pazienti con PTSD, enfatizzando il controllo autonomo (il paziente sceglie se e come eseguire una posizione) e il radicamento nel corpo. Studi clinici randomizzati hanno mostrato che un programma di yoga di 10 settimane può ridurre significativamente i sintomi da stress post-traumatico, al punto che oltre la metà dei partecipanti in uno studio non soddisfaceva più i criteri del disturbo dopo il trattamento con yoga, a fronte di risultati molto più modesti in un gruppo di controllo che aveva ricevuto solo educazione e supporto. Lo yoga agisce combinando movimento dolce, respiro e mindfulness, tutti elementi che inducono una neurocezione di sicurezza e aiutano a rilasciare tensioni profonde. Pratiche affini come il Tai Chi e il Qi Gong, provenienti dalla tradizione cinese, sono anch’esse oggetto di ricerche che ne evidenziano benefici su ansia, equilibrio emotivo e resilienza allo stress, grazie alla combinazione di movimento lento, respiro e focalizzazione mentale. Queste discipline insegnano in modo esperienziale la regolazione autogena: il praticante impara a spostare volontariamente il corpo e il respiro in stati di calma, e questo allenamento somatico si trasferisce poi nella vita quotidiana come maggiore capacità di gestire l’arousal. Molti/e terapeuti/e suggeriscono ai pazienti di integrare nel loro stile di vita tali attività, oppure incorporano direttamente semplici esercizi di stretching consapevole o respirazione yogica all’inizio o fine seduta.

- Neurofeedback e Biofeedback: Sebbene non siano “psicoterapie” in senso stretto, i metodi di biofeedback (fornire alla persona informazioni in tempo reale su parametri corporei) hanno visto avanzamenti tecnologici rilevanti e si allineano con l’idea di intervenire sul corpo per influenzare la mente. In particolare, il biofeedback della variabilità cardiaca (HRV biofeedback) è emerso come strumento efficace per migliorare la regolazione emotiva: tramite sensori che mostrano il ritmo cardiaco, si insegna al paziente a respirare in modo da aumentare la coerenza cardiaca (solitamente ~6 respirazioni al minuto, con espirazione più lunga), il che stimola il nervo vago e riduce l’ansia. Sessioni regolari di HRV training hanno mostrato riduzioni nei sintomi di ansia generalizzata e attacchi di panico, e sono un modo di allenare direttamente il sistema nervoso autonomo. Similmente, il neurofeedback (allenamento su onde cerebrali) può essere visto come una forma di terapia corporea dal lato del cervello: ad esempio, protocolli di neurofeedback mirati ad aumentare le onde alpha frontali (rilassamento vigile) hanno aiutato pazienti con PTSD a ridurre iperarousal e incubi, complementando il lavoro psicoterapico verbale. Questi strumenti sottolineano come persino funzioni solitamente involontarie possano diventare volontariamente modulabili con l’apprendimento adeguato, rafforzando il messaggio che il corpo può essere addestrato a nuovi pattern di regolazione.

- Approcci basati sul tatto e sul corpo in terapia relazionale: Oltre a SE (che include talvolta il tocco), esistono terapie psicocorporee che fanno un uso più esteso del contatto fisico come parte del processo terapeutico. Per esempio, la Bioenergetica di Lowen già incoraggiava il terapeuta a guidare il paziente in esercizi corporei (come il famoso “grounding” con le ginocchia flesse e i piedi ben piantati) e talora a utilizzare un tocco contenitivo per aiutare il paziente a entrare in contatto con emozioni bloccate. Negli ultimi anni, alcune pratiche come il Rosen Method (massaggio gentile unito a dialogo sulle sensazioni) o il Therapeutic Touch sono state studiate per i loro effetti calmanti sul sistema nervoso: un tocco empatico e rispettoso può abbassare la frequenza cardiaca e i livelli di cortisolo, e favorire lo scioglimento di tensioni muscolari croniche legate a vissuti emotivi. Naturalmente, l’uso del tatto in psicoterapia è controverso e soggetto a linee guida etiche rigorose – non è adatto a tutti i pazienti né a tutti i contesti. Tuttavia, quando impiegato da professionisti formati e con il consenso informato del paziente, può offrire un canale comunicativo non verbale potentissimo. Ad esempio, con pazienti che hanno sperimentato deprivazione affettiva, un semplice contatto sulla schiena (previo accordo) mentre elaborano un lutto può dare una esperienza somatica diretta di sostegno che integra il sostegno emotivo verbale. Nel contempo, per alcuni pazienti (specie con traumi di abuso) anche solo imparare a tollerare gradualmente un contatto sicuro (come stringere la mano al terapeuta a fine seduta) è un progresso significativo nella riparazione della fiducia corporea.

- Modelli integrativi per traumi complessi: Nel campo del trauma evolutivo (abusi infantili, attaccamento disorganizzato), si sono affermati approcci che uniscono lavoro somatico e lavoro sulle dinamiche relazionali/identitarie. Uno è il NARM (NeuroAffective Relational Model) di Laurence Heller, sviluppato intorno al 2010 e diffusosi negli ultimi anni. NARM si concentra sulle ferite di attaccamento e utilizza sia la mindfulness somatica sia il dialogo sulle credenze di identità. Ad esempio, un principio NARM è che i pattern di sopravvivenza appresi nell’infanzia (come contrarre il diaframma per non piangere e compiacere i genitori) diventano tratti caratteriali in età adulta. In terapia, si porta attenzione a queste “strategie somatiche ed emotive” e si lavora per disattivarle nel qui-e-ora: il paziente viene incoraggiato a sentire l’emozione bloccata (es. tristezza) nel corpo e contemporaneamente ad esplorare la cognizione (“se mostro tristezza perderò l’amore”) che la accompagna. Integrando livello somatico ed emotivo-cognitivo, NARM mira a ripristinare la capacità di autoregolazione che non si è sviluppata pienamente durante l’infanzia. Molti elementi di NARM – come l’attenzione alle sensazioni fisiche di piacere o di contatto, o il focalizzarsi su cosa accade “adesso” nel corpo quando si menziona un evento passato – derivano chiaramente dalle tecniche somatiche di SE e sensomotoria, innestate però in una cornice relazionale e di senso più ampia.

- Terapie espressive creative: Oltre alla già citata danza-movimento terapia, altre terapie creative stanno enfatizzando la componente corporea. La teatroterapia per esempio ha abbracciato approcci somatici tramite il teatro fisico: ai partecipanti viene chiesto di rappresentare corporalmente emozioni o situazioni, usando gesti e posizioni del corpo (ad es. “crea con il corpo una scultura che rappresenti come ti senti nel conflitto familiare”). Queste tecniche aiutano a esternalizzare problemi interni e a sperimentare nuovi ruoli in uno spazio protetto, agendo direttamente sulle memorie procedurali. Similmente, la musicoterapia integrata al movimento (suonare strumenti a percussione in piedi, muovendosi a ritmo) aggiunge la dimensione ritmica, che si è visto avere effetti regolatori notevoli: il ritmo bilaterale ad esempio (camminare o battere le mani alternando destra-sinistra) stimola l’integrazione inter-emisferica cerebrale e viene utilizzato anche in EMDR e altre terapie del trauma per facilitare l’elaborazione. Infine, la scrittura espressiva di traumi (pioneered da Pennebaker) può essere arricchita invitando la persona a notare dove nel corpo sente le emozioni mentre scrive – aggiungendo così un elemento di embodied cognition al processo di narrazione terapeutica.

In tutte queste metodologie risuona un messaggio comune: la guarigione e la crescita richiedono il coinvolgimento di tutti i livelli dell’esperienza umana, dal pensiero al sentimento, dalla relazione al corpo e persino oltre il corpo individuale (nell’ambiente). La psicoterapia contemporanea diventa sempre più integrata e somatica, mettendo in dialogo cervello cognitivo, cervello emotivo e “cervello intestinale” (enterico) in un processo unitario. Per i professionisti della salute mentale, questo significa ampliare la propria cassetta degli attrezzi includendo interventi corporei a fianco delle tecniche verbali: può essere semplice come far notare al paziente “mentre parli delle tue difficoltà a impostare limiti, vedo che incroci le braccia molto strette; cosa succede se le lasci un po’ più morbide lungo i fianchi?” – anche un piccolo esperimento così può aprire una nuova consapevolezza. Oppure vuol dire collaborare con altre figure (come insegnanti di yoga, fisioterapisti specializzati in trauma, etc.) per offrire un percorso veramente olistico ai pazienti. La frontiera è aperta e ricca di possibilità, con l’obiettivo comune di aiutare le persone a trovare nel proprio corpo un alleato, anziché percepirlo come un nemico imprevedibile.

Implicazioni Cliniche e Applicative

Alla luce di quanto esposto, è evidente che l’integrazione psicocorporea comporta un cambiamento di paradigma nella pratica clinica. Non si tratta di abbandonare le competenze psicologiche tradizionali, bensì di ampliarle, aggiungendo il livello somatico come terreno di intervento. Questo arricchisce il lavoro terapeutico in molti modi. Di seguito discutiamo alcune implicazioni pratiche e principi guida per i/le clinici/che che vogliano applicare questi concetti nel loro lavoro con pazienti, mantenendo un linguaggio inclusivo e rispettoso della soggettività di ciascuno.

1. Valutazione integrata mente-corpo: Fin dal primo colloquio, è utile raccogliere informazioni non solo sulla storia psicologica del/la paziente, ma anche sul suo stato corporeo e sui sintomi fisici associati. Ad esempio, chiedere delle abitudini di sonno, della respirazione (“Senti di respirare spesso in modo corto o trattenere il respiro quando sei in ansia?”), della postura (“Ti capita di avere dolori o tensioni croniche – collo, schiena? Quando peggiorano?”). Osservare inoltre il linguaggio non verbale: come entra la persona nella stanza (contratta? affrettata?), come si siede, quali posture assume parlando di certi argomenti. Questi elementi offrono indicazioni su quali aree somatiche potrebbero richiedere attenzione in terapia – ad esempio un costante contorcere le mani potrebbe indicare una scarica nervosa incompleta, su cui lavorare tramite esercizi mirati alle estremità (come stringere e rilasciare una pallina anti-stress). Includere il corpo nella concettualizzazione del caso evita di patologizzare reazioni che magari sono adattamenti corporei: per esempio, attacchi di panico notturni potrebbero correlarsi a respirazione toracica scorretta durante il giorno, e non solo a pensieri catastrofici inconsci – in tal caso un training respiratorio sarà parte del piano di trattamento.

2. Creazione di sicurezza somatica: Come enfatizzato dalla teoria polivagale, un focus iniziale cruciale è stabilire un senso di sicurezza a livello del sistema nervoso del paziente. Oltre all’alleanza terapeutica in senso psicologico, ciò implica curare aspetti concreti: temperatura e illuminazione confortevole dello studio, minimizzare rumori forti o improvvisi, posizione delle sedute (talvolta far sedere il paziente con le spalle coperte da un muro può farlo sentire più sicuro se ha ipervigilanza per le porte). Durante le sedute, monitorare l’arousal del paziente: se notiamo segnali di sovraccarico (respiro affannoso, sudorazione, sguardo fisso o al contrario confusione) conviene interrompere il lavoro sul contenuto emotivo e dedicare qualche minuto a un esercizio di grounding o di scarico somatico. Ad esempio: radicamento – “Proviamo a sentire i piedi ben appoggiati a terra, spingendo leggermente come per sentire la forza delle gambe”; oppure orientamento – “Guardiamoci intorno nella stanza e troviamo con lo sguardo 3 oggetti di colore blu; mentre lo fai, nota il respiro”. Queste piccole pause somatiche riportano il livello di attivazione entro la finestra di tolleranza. Comunicare al paziente che è normale e benvenuto prendersi questi momenti: psicoeducarlo che regolare il corpo fa parte della terapia tanto quanto parlare.

3. Titolazione e gradualità: Un principio fondante emerso in tutti gli approcci psicocorporei è la gradualità. L’idea di “titolazione” di Levine, o di “micro-interventi” di Ogden, significa che il terapeuta dosa con attenzione l’intensità del lavoro sul corpo. Non si passa da 0 a 100: ad esempio, se un paziente ha un forte congelamento emotivo e corporeo, non lo si inviterà subito a fare un atto di rabbia fisica; prima si lavorerà su sensazioni più neutre o positive, o su piccolissimi segnali di attivazione, costruendo tolleranza. Questo evita retraumatizzazioni e aumenta la fiducia del paziente nelle proprie capacità. Dal punto di vista pratico, ciò implica una costante modulazione: il terapeuta propone un esercizio e poi chiede feedback (“Com’è stato per te fare questo respiro profondo? Troppo, troppo poco?”) adattando di conseguenza. All’inizio soprattutto, meglio peccare per difetto – esercizi brevi, semplici – e poi aumentare mano a mano che la persona impara a gestire. Ad esempio, un esercizio di rilascio della rabbia potrebbe iniziare in seduta 1 con qualcosa di lieve (strappare un foglio di carta), in seduta 5 passare a colpire un cuscino con le mani, e solo più avanti eventualmente usare tutto il corpo (ad es. spingere contro il terapeuta – se concordato e appropriato). Questa progressione permette al corpo di aggiornare gradualmente le sue predizioni: piccole esperienze di successo somatico accumulandosi convincono l’organismo che può esprimere e regolare emozioni in sicurezza.

4. Empowerment attraverso il corpo: Una delle bellezze del lavoro psicocorporeo è l’effetto di empowerment che genera. I pazienti spesso descrivono un senso di “potere ritrovato” quando scoprono di poter intervenire direttamente sui propri sintomi con strumenti corporei. Ad esempio, una persona con attacchi di panico che impara un esercizio di respirazione lenta e postura aperta può sentirsi finalmente agente attivo nel gestire l’episodio, invece che vittima impotente della propria ansia. Il clinico dovrebbe esplicitare questo aspetto, rinforzando l’autoefficacia: “Hai visto come sei riuscita a calmare le palpitazioni posando la mano sul cuore e respirando? È una tua capacità, ora il tuo corpo sa come fare.” Questo rafforza la fiducia e la motivazione a proseguire. Si noti che ciò non significa banalizzare la complessità del disagio psichico (“basta respirare e passa tutto” – no); piuttosto significa aggiungere armi all’arsenale del paziente. Quello che prima era un nemico misterioso (il corpo con i suoi sintomi) diventa un territorio conosciuto in cui si possono costruire strade di sicurezza.

5. Linguaggio inclusivo e centrato sull’esperienza: Nell’applicare interventi somatici è cruciale usare un linguaggio non giudicante e che rispetti l’esperienza soggettiva. Ad esempio, alcune persone potrebbero sentirsi a disagio o imbarazzate nel fare movimenti in presenza del terapeuta. È importante normalizzare queste sensazioni: “È del tutto normale sentirsi strani all’inizio a fare attenzione al corpo, se ti va prendiamo il tempo necessario. Possiamo procedere passo passo.” Oppure offrire opzioni: “Se preferisci, possiamo fare l’esercizio ad occhi chiusi, o lo faccio anch’io insieme a te”. Questo dà alla persona senso di controllo. Inoltre, riconoscere le differenze individuali: un esercizio che per qualcuno è calmante per un altro può essere attivante. Chiedere sempre feedback e autorizzare il paziente a dire se qualcosa non fa per lui/lei. Ad esempio: “Alcune persone trovano utile urlare in un cuscino per sfogare la rabbia; altre no e preferiscono modi più silenziosi. Vediamo cosa funziona per te, ogni corpo è diverso.” Questo linguaggio inclusivo riduce il rischio che il paziente si senta “sbagliato” se non reagisce come previsto ai vari interventi – invece valorizza l’unicità e incoraggia l’ascolto di sé.

6. Integrazione con la psicoeducazione (testa + corpo): Sebbene si sia sottolineato che la psicoeducazione da sola non basta, in realtà una combinazione di psicoeducazione e interventi somatici è spesso ideale. Informare il paziente del razionale di ciò che si fa aumenta la collaborazione e l’efficacia. Ad esempio, spiegare in modo accessibile concetti come la finestra di tolleranza, il ruolo del nervo vago, il perché facciamo certi esercizi (“Quando facciamo respiri lenti stiamo segnalando al cervello che non c’è un’emergenza, quindi i circuiti di allarme possono spegnersi”frontiersin.org). Questo dà un senso logico all’esperienza corporea e spesso riduce eventuali resistenze (“che senso ha picchiare un cuscino?” – spiegando che il corpo forse voleva combattere e ora lo può fare in sicurezza, il paziente capisce il perché). Inoltre, integrare dopo l’esercizio un momento di verbalizzazione: “Cosa noti ora rispetto a prima? Cosa ti dice questo del tuo corpo?”. Questa riflessione cognitiva post-esperienziale favorisce la metacognizione incarnata, ossia il saper collegare sensazioni a significati. Ad esempio, un paziente può dire “Mi sento più leggero dopo aver spinto contro il muro… forse significa che ho la capacità di farmi spazio quando mi sento schiacciato dalle richieste altrui”. Questo ponte tra corpo e mente è il vero obiettivo: non fare esercizi fini a se stessi, ma usarli per creare nuove narrazioni personali (“posso liberarmi dal peso”, “posso proteggermi”).

7. Adattamento culturale e di genere: L’approccio psicocorporeo va applicato considerando la cultura e le identità della persona. Alcune culture valorizzano l’espressione fisica (es. mediterranea, latino-americana), altre sono più riservate (es. nord-europea, est-asiatica). È utile sintonizzarsi su questi aspetti: pazienti di culture più “contenute” potrebbero aver bisogno di più tempo prima di sentirsi a loro agio con esercizi di espressione corporea, o preferire tecniche somatiche più interne (respiro, meditazione) rispetto a quelle esteriorizzanti (grida, movimenti ampi). Riguardo al genere e al corpo: ad esempio, una donna sopravvissuta a violenza potrebbe non sentirsi sicura a fare certi movimenti aggressivi in presenza di un terapeuta maschio – magari inizialmente è meglio focalizzarsi su risorse di grounding e in seguito, se necessario, affidare il lavoro espressivo a un setting di gruppo al femminile o a una terapia artistica. L’inclusività significa anche tener conto di eventuali diverse abilità fisiche: se un paziente ha una disabilità motoria, il terapeuta dovrà creativamente adattare gli interventi somatici alle sue possibilità (ad esempio usando molto l’immaginazione motoria se il movimento reale è limitato, o concentrandosi su distretti corporei sensibili). Il messaggio è che ogni corpo, qualunque forma abbia, può partecipare al processo terapeutico: se una tecnica non è accessibile o confortevole, se ne trova un’altra equivalente. Questo richiede flessibilità da parte del terapeuta e spesso il confronto aperto con il paziente su cosa funziona per lui/lei.

8. Lavoro sul corpo del terapeuta: Un aspetto spesso trascurato ma fondamentale è che il/la terapeuta stesso/a è uno strumento corporeo nel setting. Praticare in prima persona tecniche di regolazione somatica aiuta il clinico a mantenere la propria centratura durante sessioni intense e a modellare implicitamente la regolazione per il paziente. Ad esempio, se il terapeuta nota di star trattenendo il respiro mentre ascolta un racconto traumatico, può deliberatamente fare un respiro profondo lento (anche senza interrompere il paziente): ciò non solo lo aiuta a restare calmo, ma il paziente potrebbe rispecchiare inconsciamente quell’atto e trovare anch’egli un filo di calma. Inoltre, un terapeuta sintonizzato col proprio corpo saprà sentire meglio cosa accade nella relazione: potrebbe accorgersi che ogni volta che il paziente parla della madre, lui/lei (terapeuta) avverte una tensione alle spalle – questo può suggerire di esplorare ulteriormente quell’area, magari chiedendo al paziente “quando parli di tua madre senti qualche tensione fisica?”. In tal senso, lavorare psicocorporeamente implica sviluppare nel terapeuta una qualità di presenza chiamata “embodied presence”: essere consapevoli del proprio corpo nel qui e ora come strumento di osservazione (countertransference somatica) e di intervento (co-regolazione attraverso posture, voce, ecc.). Formarsi in pratiche come mindfulness, yoga o altre tecniche corporee è dunque auspicabile anche per i clinici, al fine di avere una “grammatica somatica” più ricca con cui dialogare col paziente.